癌症,一听就让人心头一紧。是不是一旦确诊就意味着人生终点将近?是不是所有癌症都不可逆、无药可治?是不是确诊那一刻起,生活就失去了希望?这些问题,几乎困扰着每一个被诊断为癌症的患者及其家属。

现实中,很多人谈“癌”色变,认为“癌症”三个字等同于“死亡通知书”。但真的是这样吗?这种认知本身就是一种误区。癌症并非铁板一块,不同类型、不同分期、不同治疗方式下,预后完全不同。尤其是某些癌种,如果发现及时、治疗得当,患者完全有机会活得像正常人一样,甚至寿命不受影响。

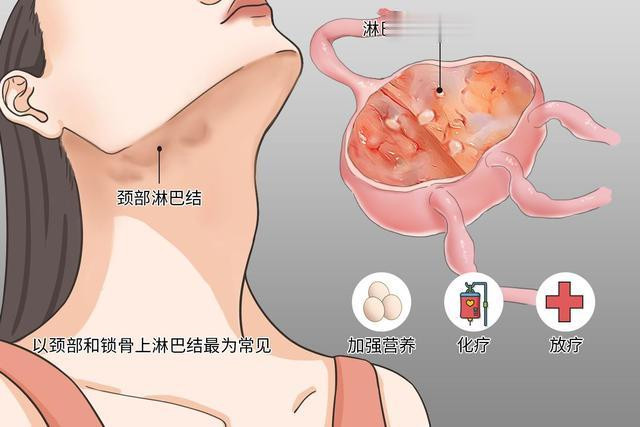

这其中,就包括甲状腺癌、乳腺癌(早期)、前列腺癌、宫颈癌(早期)和霍奇金淋巴瘤。很多医生在临床上都曾感慨:如果真的“非得”患癌,那这几种癌真算是“不幸中的万幸”。

为什么这些癌症被称为“万幸”?首先要从生物学特性谈起。以甲状腺乳头状癌为例,发展极慢,远处转移极少。即使不手术,部分患者也能带瘤生存十年以上。乳腺癌若在I期发现,5年生存率突破90%。这些数据不是安慰,而是实实在在的医学证据。

早发现早治疗,是影响癌症预后的关键因素。

以前列腺癌为例,许多老年男性在体检中被发现PSA升高而进一步确诊。现代医学通过手术、放疗、内分泌治疗等多种方式联合干预,极大延长了患者的生存时间。甚至有研究显示,部分低危型前列腺癌患者可以“积极监测”而非立即治疗,体现出精准医疗理念在肿瘤管理中的重要性。

宫颈癌的可防可控性也非常典型。HPV疫苗的普及和TCT筛查的推广,使得越来越多早期宫颈癌甚至癌前病变被发现并干预。中西医结合治疗在宫颈癌康复期也表现出良好效果,如中药扶正培本、调和气血,有助患者术后恢复。

癌症本身不可怕,怕的是无知和恐惧。

霍奇金淋巴瘤则是最“神奇”的一种恶性肿瘤。它是少数可以被“治愈”的癌症之一。长期随访显示,经过ABVD方案化疗联合放疗后,部分患者可获得完全缓解,生存期与常人无异。这一成果的取得,是现代肿瘤医学跨越式发展的缩影。

很多人误以为癌症只能靠西医,其实中医在癌症治疗的辅助阶段也发挥着不可替代的作用。中医强调辨证施治,讲究调和脏腑、疏通经络、扶正祛邪。在患者术后或化疗放疗期间,通过个体化的中医调理,可以有效减轻毒副反应、增强免疫力,提高生活质量。

以乳腺癌为例,部分患者在放化疗后出现明显乏力、白细胞下降等问题,中医通过药膳、针灸、汤剂等方式,协助调养,临床观察发现恢复速度明显加快。中医讲“正气存内,邪不可干”,在癌症康复期,这句话有着极强的现实指导意义。

正确的生活方式,是防癌抗癌最基础的保障。从发病机制来看,这些“幸运癌种”往往与生活方式密切相关。比如乳腺癌与高脂饮食、肥胖、缺乏锻炼有关;前列腺癌可能与高动物蛋白摄入、吸烟、久坐等因素相关。改善生活方式,不仅能降低发病率,还能提升治疗效果。

具体建议包括:作息规律、合理膳食、适度有氧运动、戒烟限酒、定期体检。尤其是针对女性群体,建议每年进行乳腺超声和宫颈TCT检查;男性则应注意前列腺健康筛查,尤其是50岁以上人群。肿瘤治疗的本质,是“慢病管理”的长期过程。

在现代医学不断发展的背景下,癌症早已从“绝症”转变为“慢性病”。越来越多患者通过规范治疗后,进入“长期生存”状态。这种状态不仅仅是活着,更是带着良好生活质量地活着。

心理干预在癌症康复中同样重要。研究表明,焦虑、抑郁等负面情绪可能抑制免疫功能,影响治疗效果。肿瘤科医生在临床中也会建议患者接受心理疏导,甚至鼓励家属共同参与康复过程,构建积极的支持系统。

从国家层面来看,近年来国家对癌症筛查和治疗的政策不断优化。如“健康中国2030”政策中明确提出加强癌症早诊早治,推动分级诊疗体系建设,为广大患者提供了更可靠的保障。

基层医疗体系的完善,让癌症早发现成为可能。以社区医院为例,许多地方已开展免费的“两癌筛查”、前列腺健康宣教和HPV疫苗接种服务。通过政策引导、全民参与,有望将更多“可控癌”扼杀在萌芽阶段。

并非所有癌患者都适合激进治疗。对于部分高龄、基础疾病较重的患者,“以生存质量为导向”的个体化治疗更加重要。医生应根据患者的身体状况、心理状态、家庭支持等因素,制定最适合的治疗方案。

从医生的角度看,癌症并非终点,而是开始认真生活的转折点。有患者在治疗后开始戒烟、锻炼、改变饮食习惯,甚至开始重新规划人生。这种积极的变化,正是科学医疗与心理重建共同作用的成果。在癌症面前,科学是底气,知识是武器,信心是力量。

当医生告诉你“你得的是甲状腺乳头状癌”或“这是早期乳腺癌”时,不要绝望,这或许是另一种意义上的“幸运”。只要遵医嘱、积极配合、科学治疗,完全有希望像正常人一样生活、工作、享受人生。

本文内容根据权威医学资料及作者个人观点撰写,仅用于健康科普,不构成任何医学建议,若有身体不适,请及时就医。

参考文献:

[1]侯建军,郝小江.甲状腺癌的诊治现状与展望[J].中华医学杂志,2023,103(6):425-429.

[2]李萍,张文宏.乳腺癌中西医结合治疗进展[J].中国肿瘤临床,2024,51(3):150-155.

[3]国家卫生健康委员会.健康中国行动(2019—2030)[S].北京:人民卫生出版社,2020.